冯唐,很有名。

此人在历史上并没有做出什么大成绩,但为什么有名呢?主要是后世一些著名的文学家把他抬高了。初唐四杰之一的王勃在《滕王阁序》中说“冯唐易老、李广难封”。苏轼的《江城子·密州出猎》中提出“持节云中,何日遣冯唐”。《史记》也记载:冯公岂不伟,白首不见招。

这几个人对冯唐的遭遇抱有同情甚至还有不平。最出名的算是“冯唐易老”,意思是领导们啊,你们就这么没眼光,就这么埋没人才?硬生生地把冯唐给耽误了,一把胡子了还没有重用人家。

我们先看看冯唐的个人简历吧。

冯唐,男,西汉代郡人,汉族。

主要特点:以孝行著称于时。

重大拐点:汉文帝是二十四孝“亲尝汤药”的主角,对孝顺之人特别看重,冯唐的人生由此来了个重大转折,当上了公务员,并且还是服侍汉文帝的中郎署长,相当于中央监察部长。

主要政绩:只有一件,巧救魏尚。事件经过:一次汉文帝和冯唐谈到赵将李齐才能,并感慨自己没有廉颇、李牧一样的将领去抵御匈奴的进攻。冯唐说,你就算是有这样的将领,也不会任用。汉文帝大怒而走。之后又召见并指责其当众羞辱自己,冯唐道歉说:“我这个鄙陋的人不懂得忌讳回避。”那时候,匈奴大举进犯、并杀死都尉孙昂。汉文帝向冯唐请教当初言语的原因,冯唐回答道,将在外君命有所不从,如果要支持边防将领,必须赏罚恰当。看汉文帝心情好,就提出来,宽恕当时因为瞒报杀敌人数的魏尚,好让他去和匈奴死拼。文帝赞同冯唐劝谏,并派遣他去赦免魏尚,复职云中郡郡守,冯唐也被任命车骑都尉,辅佐战事。这就是苏轼词中提到的“持节云中,何时遣冯唐”。

从政经历:汉文帝时任中央监察部长。汉景帝时,从中央下放至楚国锻炼,任相国,屁股还没坐热就被免。汉景帝死后,汉武帝广招天下贤人,冯唐又被人推荐,但此时已经90多岁,年龄早就到杠,还是在家歇着吧。

冯唐的简历实在是乏善可陈,但后人把冯唐的本事夸大了,好像西汉的三位帝王不用冯唐就有天大的损失一样。

可以想一想,汉文帝、汉景帝和汉武帝,多伟大的人物,放着现成的人才不用?难道他们喜欢庸人?难道强大的西汉王朝都是一帮子无能之辈建立起来的?

显然不是。在各级领导的心目中,人才是有标准的,人尽其才的道理是清楚的。

冯唐除了孝之外还有什么?难道凭着孝顺就可以做官,就可以得到重用?德只是基础,是做官的先决条件,但决不是唯一条件。

冯唐有德,汉文帝让他当都尉已经对得起他了。

但从为数不多的史书记载当中,我们完全可以得出一个结论:冯唐不是人才,却有着人才的脾气,不会与人处理关系,对别人说话缺乏应有的尊重,总是摆着一幅臭脸,这也看不惯,那也看不顺。

其实就是倚老卖老,对着皇帝都敢教训。比如曾经在众人面前让汉文帝下不来台。冯唐遇到汉文帝是他的幸运,汉文帝后来也原谅了他。

在汉文帝向他道歉之后,冯唐又上了劲:“我这个鄙陋的人不懂得忌讳回避。”

你跟着汉文帝混的,拿着汉文帝的工资,一点也不尊重老板,这哪里叫心直口快?这显然是目无领导,不讲一点职业道德嘛。

汉景帝显然也比较烦这个没有本事还整天吵吵、口无遮拦以示清高的冯唐,找个机会把他弄到楚国,位置还相当不错。

而楚王就没有汉景帝这么好心了,找个理由摘掉了他的乌纱帽,真正让他成为一个“鄙陋的人”。

楚王对汉廷早就不满意了,并且还想着什么时候造反呢,对朝廷派来的官带搭不理,但没想到冯唐仍然倚老卖老,还以皇城根下来的自居,于是乎稀里糊涂丢了官。

良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。我对这个说法持有异议。药一定非得是苦的吗?向人提建议一定得说得难听点儿吗?

看看历史上一些著名的直言者,他们多少都有些“扫帝王颜面、长自己脸面”的阴暗心理。

那种不分场合批评他人、不看时机指责领导并且还理直气壮、认为自己坚持原则和真理的人,不是破罐子破摔的人,就是素质低下、没有涵养的人。

不管是谁,都要学会说话,在讲真话的前提下把话说好,让人易于接受。对人说话其实不难,我们不必奉承,我们不必违心,只要做到“想的真诚、说的好听、不听拉倒、笑笑走人”。

怎么学会说话?其实学一学导游就够了。俗话说:祖国山河美,全靠导游一张嘴。

学会说话,最核心就是不要乱怼人,最本质的就是平心静心、修身养性。达到这个目的,最佳的方式莫过于旅游。有领导曾曰:中国人如果一年出去旅游一次,什么事情都好办了。

抓旅游的翟副县长很认真地告诉您:您来河南省鲁山县一次,心情好了,什么事情都好办了。

老家河南﹒玩美鲁山!

我在这里,不见不散!

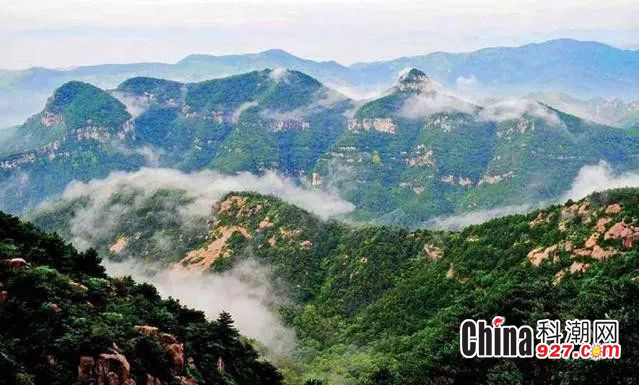

5A尧山

沙河风景

山花烂漫

鲁山十八垛

鲁山珍珠潭