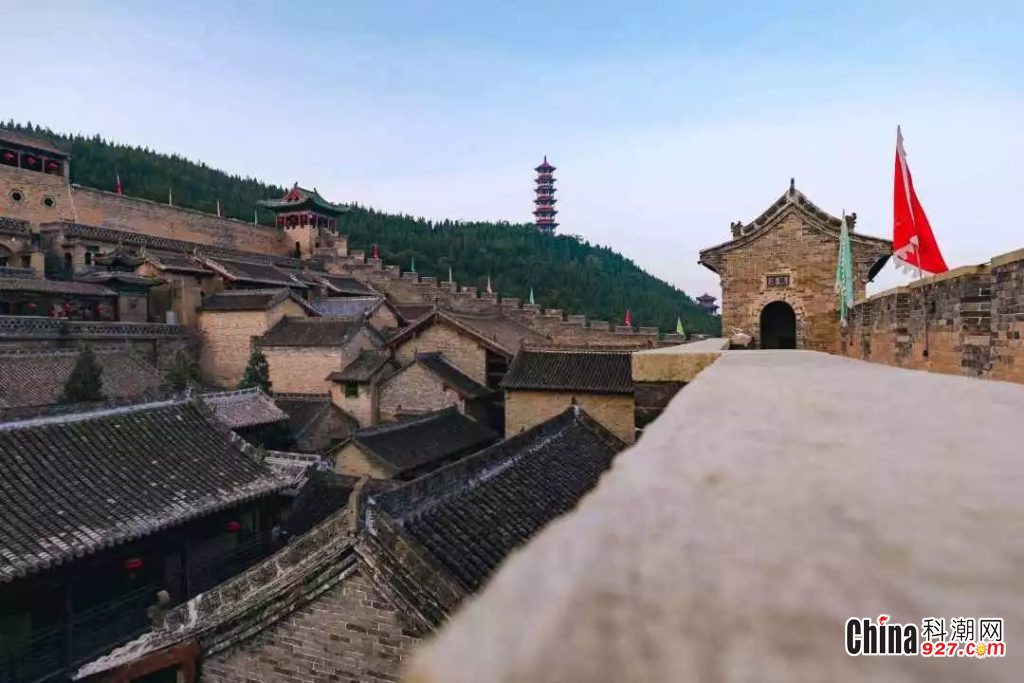

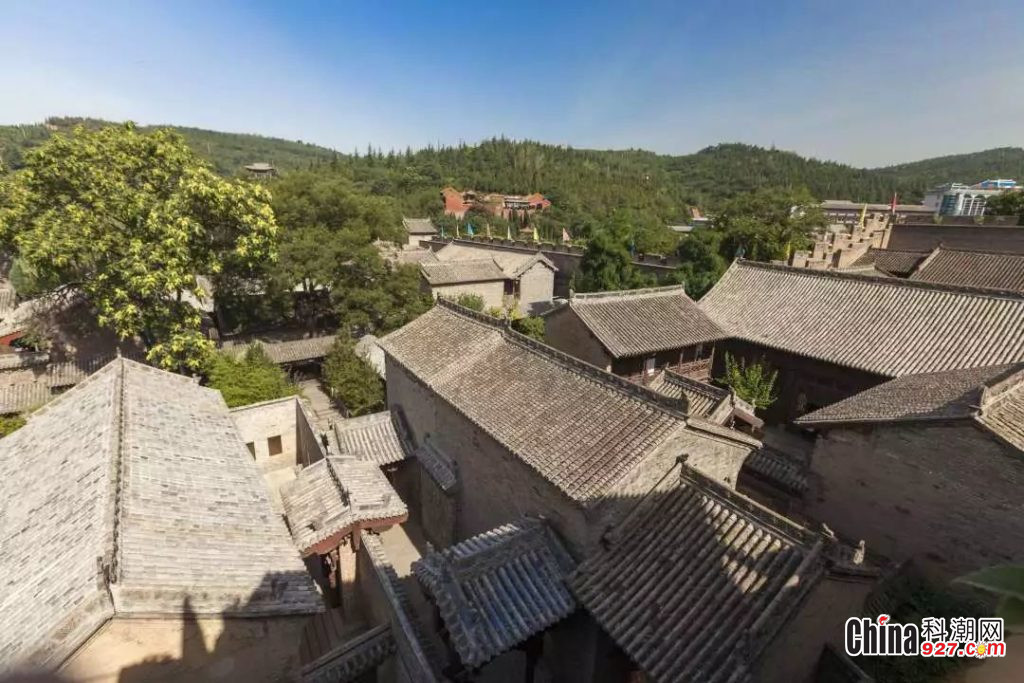

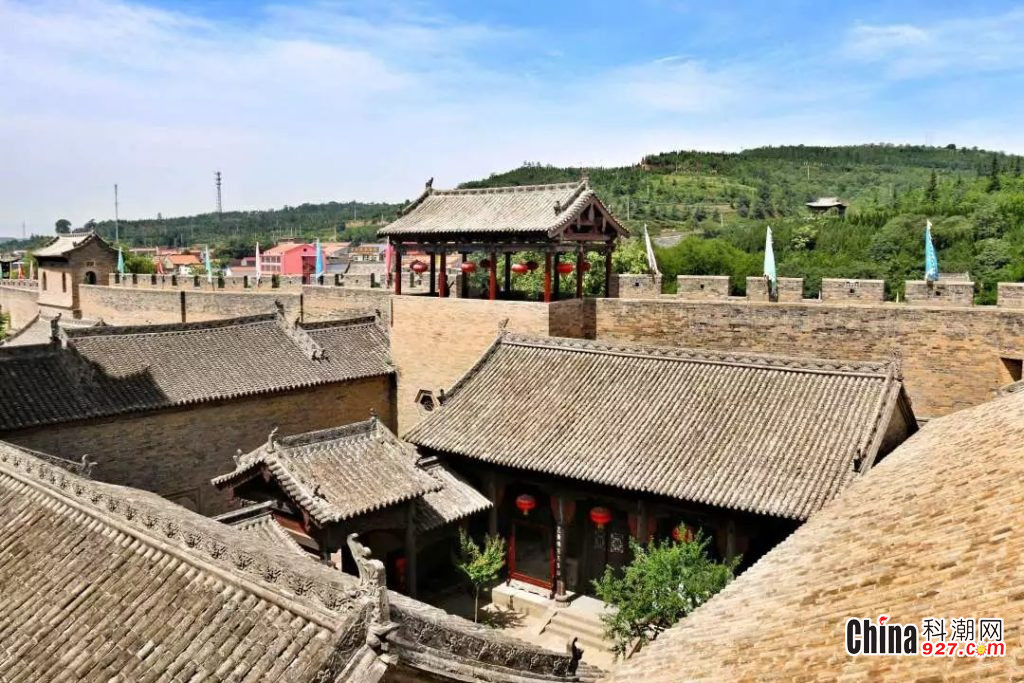

皇城的外城是在康熙38年(1699年)到康熙42年(1703年)后建成的。它比内城整整迟了70年。而这时,陈廷敬的老娘也早于康熙17年(1678年)就已入土为安了,所以说陈廷敬为老娘修皇城的故事就一定是后人编撰的。不过,这个故事突出地告诉大家陈廷敬是一个大孝子。入阁拜相后的陈廷敬深得父辈的思想传承,他在修外城时,依内城旧势,接内城之威,使两城相互连结,城下城门相通、互为呼应,上面城顶道路内外相连,使两城浑然一体。在内外城北墙连接处,故意凸出一块,远远看去两城合起来就像一只千年灵龟,所以说就有点灵龟千寿的讲究了。

这座牌楼的后面是清顺治14年(1657年)陈家奉旨修建的又一座功德牌楼,但规模较小称为小牌楼,不过,修建时间可比大牌楼早。陈廷敬修的大牌楼高六米多,面宽三间,三门四柱三楼头。护柱石鼓石狮,灵秀端庄,楼顶花草鸟兽栩栩如生,正中间上方镌刻着“冢宰总宪”四个横眉冷眼的大字,让人一看只觉威严无比。

“冢宰”就是古代宰相的别称,“总宪”除了代表陈廷敬曾任过的左都御使之外,同冢宰联系起来就是总领朝中大事。可见陈廷敬已经是一名一人之下、万人之上的宰相大人了。可是,清代不设宰相这个职位,因此还没人敢这么称呼他。

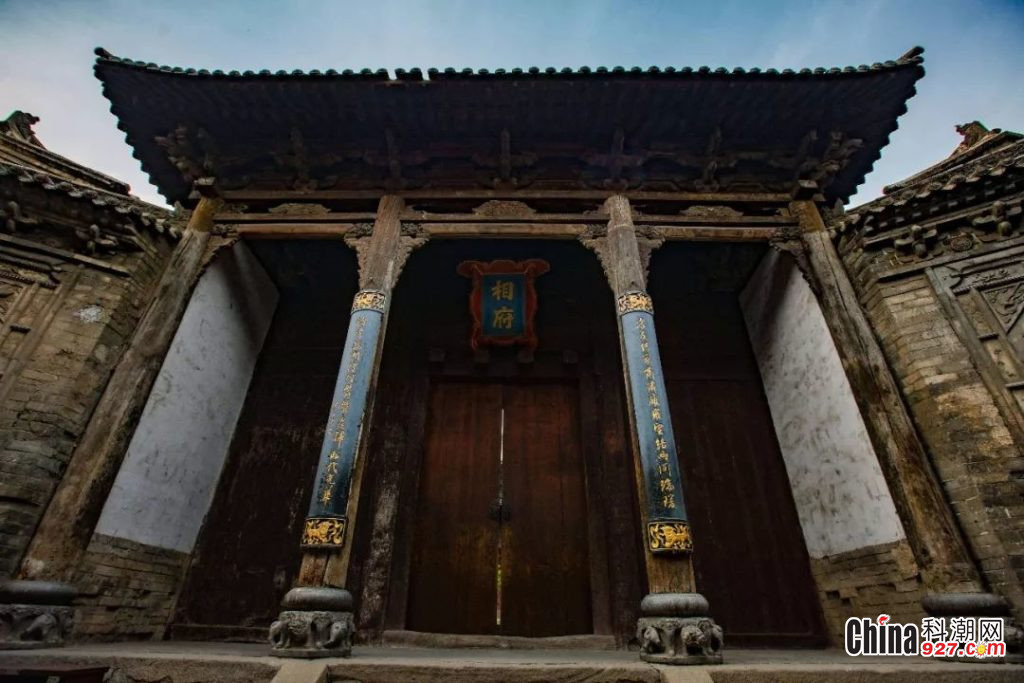

大牌楼建成后,陈廷敬拓展了地界,开始营建外城,并首先建成了冢宰第。现在我们还可以看到冢宰第的大门首上,走马板上镌刻的这三个刚劲有力的大字。

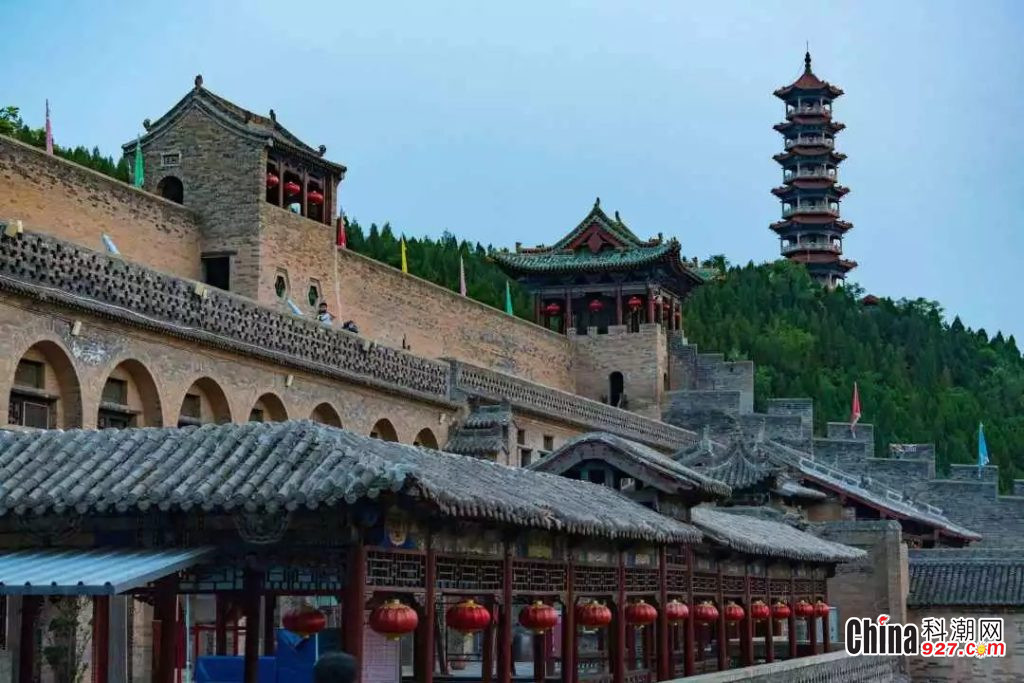

到了康熙42年,陈廷敬官拜文阁大学士兼吏部尚书,于是大兴土木修葺中道庄外城墙,又在门楼前上方增挂了“大学士第”匾额一块,“大学士第”的大门里,迎面是一座雕工精美的大影壁,正中间的浮雕是“麒麟吐玉”。由大门进庭院的正门称为“仪门”实际上就是二门,过了二门,是迎客大厅,大厅正面雕漆屏架上高悬着康熙皇帝御笔亲书的“点翰堂”三个鎏金大字和“龙飞凤舞”、“博文约礼”两个御制匾额,更显得这里富丽堂皇。整个厅院按前堂后寝,东书房西花园的格局修建而成,显得井然有序,庄严和谐。怪不得许多人看后,称这里为皇城小故宫。据传,康熙皇帝由陈廷敬陪同视察洛阳后,执意来到陈廷敬的府第,看到这里山清水秀,民风淳厚,一时兴起,便写诗一首赐于陈廷敬。

这首诗是:

新加大邑绶仍黄,近于单东向洛阳。

顾盼一过丞相府,风流三接令公香。

南川粳稻花侵县,西岭云霞色满堂。

共道进贤蒙上赏,看君几岁作台郎。

从诗的第三句中看到,第一次把陈廷敬府第称为相府的恰恰就是康熙这个千古一帝。当然,后来也就传之四海而皆知了,因此皇城相府也就堂而皇之地流芳百世了。